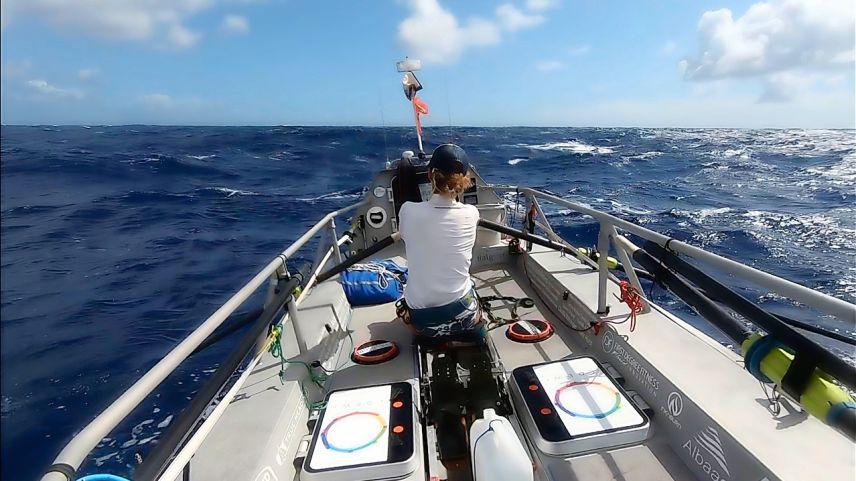

«Was der Atlantik mich über das Leben lehrte»

Die Atlantic Challenge ist das härteste Ruderrennen der Welt. Nur 24 Schweizer und Schweizerinnen haben dieses bisher bestritten: 2019 Gabi Schenkel. Im Hotel Reine Victoria erzählte sie von ihrem Abenteuer und was davon geblieben ist.

Ultramarathonläuferin Gabi Schenkel setzte sich 2019 ein aussergewöhnliches Ziel: die Atlantic Challenge. Durch minutiöse Vorbereitung, körperliche Stärke und mentale Resilienz bewältigte sie extreme Tiefschläge wie Stürme, Isolation und technische Ausfälle, während sie unterwegs auch Höhen erlebte, etwa durch Begegnungen mit der Natur. Die Reise prägte sie nachhaltig, lehrte sie Authentizität, Selbstakzeptanz und die Kraft, das Leben mit Dankbarkeit und Respekt zu führen.

EP/PL: Gabi Schenkel, Wie ist die Idee entstanden, über den Atlantik zu rudern?

Gabi Schenkel: Eher zufällig. Als Ultramarathonläuferin liegt dieses Ziel nicht auf der Hand. Unterwegs in der S-Bahn las ich in einer Zeitung, dass Swiss Mocean, vier Jungs aus der Schweiz, dieses Rennen bestreiten würden. Da habe ich erst erfahren, dass man den Atlantik durchrudern kann. Bald wusste ich, dass ich das auch tun möchte.

Früher ein Ultramarathon, dann eine Atlantiküberquerung. Warum ist Extremsport in Mode?

Ich spüre mich auch ohne Sport oder Extremsport sehr gut. Und komme auch ohne an meine Grenzen. Die physischen Grenzen werden beim Ultramarathon eher erreicht und da kicken die mentalen Fähigkeiten ein. Keinesfalls wollte ich dieser Sicherheit oder Kontrolle entfliehen.

Die Reise habe ich aus dem Bauchgefühl heraus gemacht und sie war so oder so, wie vieles im Leben, eine Reise zu mir selbst.

Inwiefern sind Extremsporttreibende Botschafter für den Volkssport?

Leistungssporttreibende richten ihren gesamten Alltag auf ihre sportlichen Ziele aus. Trainingspläne werden erstellt, Teilziele definiert. Es ist beflügelnd, sich Ziele zu setzen und diese auch zu erreichen. Pläne oder Ziele haben alle. Es muss ja nicht die Atlantic Challenge sein. Jeder Mensch hat seinen eigenen Atlantik und ist in der Lage, diesen zu überqueren. Reden wir darüber, begegnen wir uns auf Augenhöhe.

Extremsportler riskieren ihr Leben. Handeln sie selbstbestimmt oder schlicht fahrlässig?

Eine feine Klinge ist dies. Nicht alle Gefahren lassen sich ausschliessen, aber eine perfekte Vorbereitung lehrt, mit ihnen umzugehen. Ist das Risiko, die Gefahr zu gross, dann sollte man die Grösse haben aufzugeben. Aufgeben ist aber oft härter, als etwas durchziehen.

Vom Rennen zum Rudern? Wie haben Sie sich sportlich auf Ihr Ruderziel vorbereitet?

Die Rudertechnik eignete ich mir im August 2018 bei einem Anfängerruderkurs an. Danach trainierte ich in Einheiten von zwei bis acht Stunden auf dem Zürichsee. So kamen gut 640 Kilometer zusammen. Im Juli 2019 lernte ich mein Boot kennen und ruderte auf den Seen Hollands umher. Während eines Monats schlief ich auf meinem Boot und übte jeden Griff ein. Minutiös packte ich meine Ausrüstung. Für neunzig Tage hatte ich je fünf Verpflegungsrationen dabei.

Beim Hochseerudern ist eine ausgezeichnete Stabilität notwendig. Daher kräftigte ich Rücken-, Rumpf- und Armmuskulatur intensiv.

… und technisch?

Nautische Kenntnisse wie Navigation und Funken erwarb ich in Südengland in einer obligatorischen Intensivwoche. Auch bei einem Ausfall der digitalen Hilfsmittel muss die Position des Schiffs bestimmt und die Ruderstrecke geplant werden können.

Ebenso setzte ich mich mit dem Ruderbootsbau auseinander. Ich verzichtete auf ein leichtes Carbonboot, um sicherer vor Schwertfischattacken zu sein. Mein Boot war aus Aluminium, 7.4 Meter lang und hatte sieben komplett voneinander getrennte Luftkammern.

Kurz nach Start sind Sie erkrankt, dann ist Ihr Boot im Sturm von einer Welle erfasst worden und drehte sich um, einmal sind Sie vom Kurs abgekommen. Wie verkraften Sie Tiefschläge?

In diesen Momenten lenke ich meine Gedanken bewusst auf etwas, das mich erfreut. Das kann etwas ganz Kleines sein. Ich konzentriere mich auf einen Sonnenstrahl, sehe in der Wolkenformation ein schönes Bild, betrachte ein winziges Blümlein am Wegesrand. Dieses Sandkorn lass ich dann wachsen. So drehe ich Negatives ins Positives. Das Gefühl des Unglücks ist nicht dauerhaft, das ist mir bewusst. Das Licht verdrängt immer wieder den Schatten. Der Perspektivwechsel, aus dem Unglück herauszukommen, gelingt, wenn die Energie ins Positive gelenkt wird. Und ich brenzligen Situationen fokussiere ich mich auf das, was ich mit den mir zur Verfügung stehenden Dingen erreichen kann.

Wie einsam ist die Einsamkeit des Atlantiks?

Still ist sie nicht. Erst im Nachhinein wurde mir bewusst, wie laut der Wind und das Meer waren. Unter der Menschenlosigkeit litt ich sehr. Weihnachten, Neujahr, Geburtstag feierte ich allein auf dem weiten Meer. Nachdem auch mein zweites Satellitentelefon kaputt ging, mangelte es mir an Kommunikationsmöglichkeiten. Nach menschlichen Berührungen sehnte ich mich sehr.

Wie haben Sie diese Herausforderungen gemeistert?

Mein Tagesablauf war klar strukturiert. Die Mahlzeiten nahm ich immer zur gleichen Zeit ein, das Abendessen stets in Richtung Sonnenuntergang. Mein Trick war Ermunterung und Ablenkung durch Musik. In allen Sprachen sang ich die Lieder in voller Kehle mit, ich tanzte auf meinem kleinen Boot.

Welche Erlebnisse haben während der Atlantiküberquerung Hochgefühle ausgelöst?

Eines Tages spürte ich einen Schlag an meinem Hals. Eine Sturmschwalbe lag benommen auf dem Boot. Ich liess ihr Zeit, sich zu erholen. Dieser Vogel besuchte mich darauf jeden Tag ein bis viermal. Ich taufte ihn Reginald. Drei Tage vor Antigua tauchte er nicht mehr auf. Unvergesslich bleibt auch die Begegnung mit einer Walfamilie.

Fünf Jahre ist es her, seit Sie die Atlantic Challange bestritten haben. Was ist geblieben?

Körperlich eine operierte Schulter: Als sich das Boot in den hohen Wellen umdrehte und mich ins Wasser riss, riss auch eine Sehne in meiner Schulter. Damals schmerzte es zwar nicht, doch ich konnte weiterrudern. Heute bin ich operiert und kann meinem erlernten Beruf als Osteopathin nicht mehr vollzeitlich nachgehen. Das war hart. Ich durfte mich neu orientieren. Heute bin ich auch als Coach und Beraterin tätig und gebe meine Erfahrungen erfüllt weiter.

Geblieben ist vor allem, dass ich mir selbst begegnet bin. Ich habe mir vorgenommen, das Leben täglich nach folgenden Punkten zu leben. Ehrlich, aufrichtig und respektvoll möchte ich mit mir selbst und anderen begegnen. Authentisch will ich sein. Ich bin Ich. Ich vergleiche mich nicht mehr, ich heisse mich gut. Das erfüllt mich mit Dankbarkeit und Energie.

Interview: Stefanie Wick Widmer

Diskutieren Sie mit

Login, um Kommentar zu schreiben